San Pedro La Laguna → Antigua Guatemala – 3 h 15 de navette

J’ai cette fois-ci joué la carte de la facilité pour revenir à Antigua : un mini-bus direct rempli de touristes, nettement moins drôle, mais plus efficace. Enfin, légèrement plus efficace à vrai dire, c’est loin d’être la panacée, et ce n’est même pas vraiment plus confortable. Plus cher, cela va sans dire… Allez, voyons un peu ce que l’histoire du pays nous réserve comme surprises !

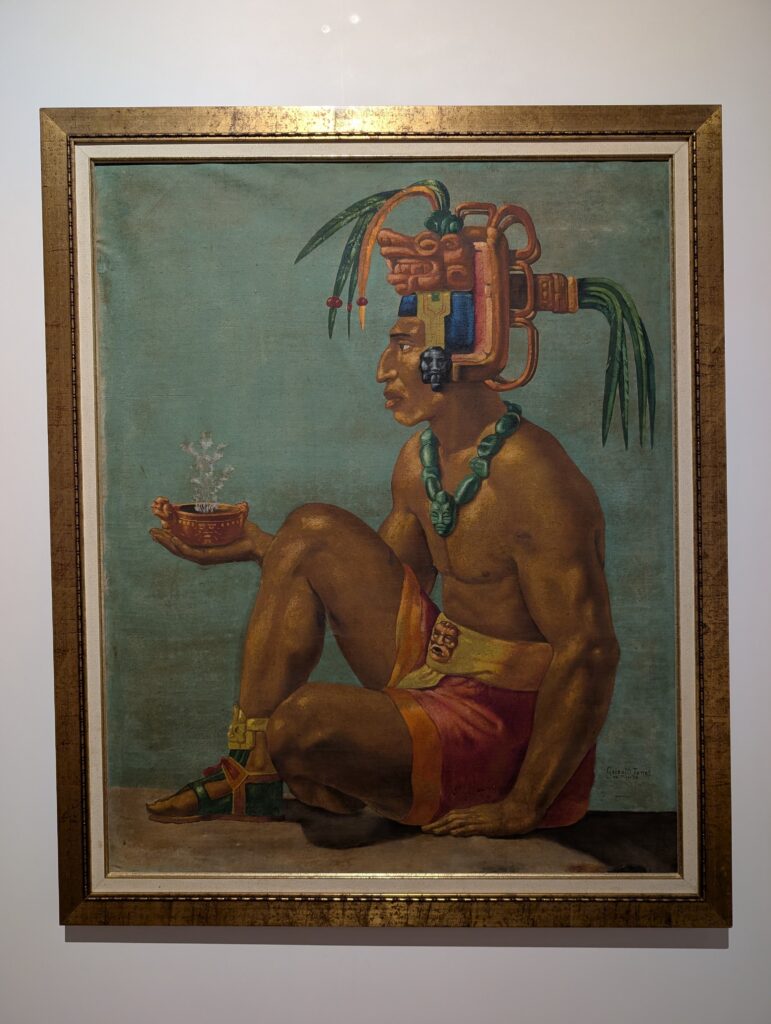

L’actuel Guatemala est intégralement situé en territoire maya, et est plutôt tranquille jusqu’à l’arrivée des Espagnols. Tranquille façon Maya j’entends : quelques guerres de voisinage, quelques sacrifices rituels, et beaucoup de temps passé à cultiver le maïs ou construire des pyramides.

Si pour des raisons toujours inconnues, toutes les villes des basses-terres (au nord-est) sont abandonnées au tournant du premier millénaire, les cités des hauts-plateaux (au sud-ouest) demeurent plutôt prospères, jusqu’à l’arrivée de Pedro de Alvarado en 1523, qui se fait un devoir de raser tout ça. Fait amusant : le royaume maya de Tayasal, isolé dans la jungle du Péten, va passer entre les gouttes jusqu’en 1697, presque deux siècles de répit !

Je passe l’époque coloniale, on commence à maîtriser, à noter simplement que le pays connaîtra durant cette période trois capitales, les deux premières ayant pris cher à cause des éruptions et des tremblements de terre (je visite actuellement la deuxième!).

Indépendance le 15 septembre 1821. Puis brève période fédérale avec le reste de l’Amérique Centrale, la source des bagarres traditionnelles entre libéraux et conservateurs. Ces derniers offrent un premier dictateur au Guatemala, Rafael Carrera. La main passe aux libéraux, qui modernisent le pays, mais ça se termine aussi ironiquement en dictature. La machine est lancée. Entre temps, la United Fruit Company, la célèbre entreprise bananière étasunienne, décide de faire main-basse sur ces petits pays centraméricains aux terres fertiles. Elle sélectionne ses dictateurs favoris, qui ainsi s’enrichissent, et qui en retour expulsent les indigènes de leurs terres ancestrales pour les vendre aux entreprises étrangères, un deal gagnant-gagnant (enfin sauf pour les autochtones, mais bon, hein, ça va quoi…). Certains dirigeants se font plaisir, par exemple Jorge Ubico décide en 1933 de retirer le droit de vote aux illettrés, soit 75 % de la population. De toute façon qu’est-ce qu’ils y connaissent aux élections ces barbares ?!

Et puis petit miracle : en 1944, des officiers libéraux réussissent un gentil coup d’état qui porte au pouvoir un président de centre gauche, Juan José Arévalo. C’est le début de 10 années de démocratie, oooh ! Au programme : annulation du travail forcé, syndicats autorisés, droit de grève reconnu, un tiers du budget de l’état consacré à des programmes sociaux, fondation d’un institut indigéniste… Au cours de ses six années au pouvoir, Arévalo met en échec vingt-huit tentatives de coup d’état (28!!!), plus ou moins orchestrées par l’Oncle Sam, pour le bien du Guatemala bien sûr. Son successeur, Jacobo Arbenz, est élu largement en 51, et continue dans la même veine : il lance plusieurs programmes pour améliorer la santé publique et l’alphabétisation, et surtout, surtout, il met en place une réforme agraire obligeant les grands propriétaires terriens à payer des impôts (un scandale!), et à redistribuer les terres en friche ou inutilisées aux paysans (c’est vraiment n’importe quoi !). La United Fruit Company est bien sûr la première concernée. Oui mais voilà, le directeur de la CIA est membre du CA de cette petite start-up, et son frangin dirige le Département d’État. Ça ne sent pas bon pour le Guatemala tout ça !

Affaire à suivre…